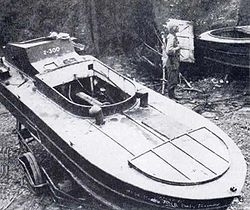

前些日子回了台灣的彰化老家一趟,人事依舊, 爺爺與奶奶雖然分別已經八十八歲跟八十五歲, 但還是很有精神。人老了, 除了多多少少有點行動不便跟還有重聽之外, 就是忘了點東西。 那種感覺,就像記憶體極少的電腦, 在讀取時,總要花上一些時間,但不打緊。 回去看到他們時,他們雖然需要想一下, 但還是叫得出我的名字。我始終一如以往, 深深的給他們一個擁抱,但願兩老能長命百歲, 我便無所求。 當我回去整理家中雜物時, 想找一些高中的照片給虎妹看的時候, 我看到了一卷錄音帶,卡匣式的,沒有打開過的痕跡, 外殼多少因為一些歲月的緣故,蒙上了一些灰塵。 那是11年前, 爺爺接受暨南大學成人教育研究所的學生採訪時, 所留下來的錄音帶。那時我23歲,我也在場, 也是第一次這麼深刻聽到爺爺的故事。 爺爺曾經隸屬於日軍的海上特別攻擊隊。 所謂的海上特別攻擊隊,裡面有大家熟知的神風特攻隊, 那時候的口號是「一人、一機、一艦。」然而, 特別攻擊隊裡面不只是有神風特攻隊,還有神雷特攻隊, 就是櫻花特攻隊,開著空對地飛彈炸向對方的船隻或設施。 剛剛提的都是空對海的部分, 也是隸屬於日本的本土決戰防衛的部分。 而本土決戰防衛除了空對海外,還有海對海。 海軍方面有回天特攻隊、海龍特攻隊跟震洋特攻隊。 回天特攻隊就像是人為操控的自殺魚雷, 而海龍特攻隊就像是有更高駕駛性能的自爆潛艦。 然而,爺爺是隸屬於震洋特攻隊。 什麼是震洋攻擊隊呢?就是裝甲爆破艇,有點像是小小的汽艇, 搭載豐田工業的引擎,配上機槍,還有250公斤的炸藥。 對於美軍的艦艇進行自殺式的包圍戰,打完子彈就衝撞, 250公斤的炸藥,確確實實的可以在那時的美軍艦艇上, 炸出一個大洞來。取自Wiki的圖,為震洋特攻隊所用的小船。

取自Wiki的圖,為震洋特攻隊行進時的光景。

而這張圖是我獨家的,爺爺十幾年前, 在日本參加震洋特攻隊的同學會時,收到的紀念品。 那年,爺爺只有十八歲,就讀台中高農, 那時候的台中高農有很多日本人在讀。 然而,爺爺他在台中高農時認識了一個日本人, 那個日本人來自長崎,叫做伸一郎。 而一切的一切,就從這裡開始。 我很難想像,那年十八歲的爺爺,穿著日本學生兵的制服, 在高知縣的海邊,吹著帶著鹹味的風,看著遠方。 那時的爺爺,或許也曾想過,可能再也回不去故鄉了。 那時,1945年8月16日,長崎原爆後第7天。 「故鄉,回得去嗎?」伸一郎說。 爺爺看著海邊,一句話也不說, 對於回不回得去故鄉,爺爺並不在乎, 爺爺在乎的,是否能在接近美軍的艦艇前, 能不被機槍打中,然後確確實實的撞在美軍的艦艇上。 「那個,如果能再活下來的話。我想再看到我的父母, 我的妻子跟女兒,還有繪里美。」伸一郎說, 似乎流下了眼淚。 爺爺沒看清楚,因為海風的關係,大家眼中多少有些淚水, 但那是因為故鄉的家人,還是海風,沒有人知道。 繪里美是伸一郎的妹妹,爺爺在日本從軍時, 曾經到伸一郎的家中打擾幾天,伸一郎家裡是賣鰻魚飯的。 那時的日本人非常好客,爺爺還記得那時16歲的繪里美, 小小白白的瓜子臉,米色的和式裝扮,安靜的微笑, 細細長長的眼睛。烤著鰻魚時專注的神情, 彷彿時間都停止了一般。 「繪里美阿,如果你活著回來, 幫我跟她說,我很希望能再跟她見一面。」爺爺說。 「聽說長崎出了一些事,我不知道也很不安。」 「別擔心,等等出發後,你跟在我的船後面, 如果我子彈打完後往前衝了,你也跟著衝, 但記得跳船,知道嗎?」 「那你怎麼辦?先輩,不能讓你這樣做。」 「沒關係,我無牽無掛的,不用擔心。 你那麼會游泳,一定要游回去阿。記得喔, 幫我跟繪里美說我還想見她一面。」 「我無法做到!這太無理了!」伸一郎說。 「我是你在台中高農的學長,也比你早從軍, 你一定要聽我的!」爺爺大聲了起來, 伸一郎則是一句話也不敢說。 又有誰能想到,爺爺後來會有五個兒子, 十幾個孫子,現在能在這裡, 好整以暇的告訴後人們, 他生命中曾經發生過的事。 遠方傳來爆炸聲,爺爺心想, 沒想到敵人已經這麼近了,第一攻擊隊已經遭遇敵人了, 爺爺笑了一笑,把訣別書交給長官, 跟伸一郎準備發動船隻,準備跟著第二攻擊隊出發。 過了一段時間後,一直等不到攻擊的命令的爺爺納悶, 但沒有命令就是不能出擊,只好繼續的等, 那種接近生死關頭的寂靜是最難熬的。 號令聲劃破了寂靜,但卻不是攻擊命令,而是救援命令, 大聲的「第一攻擊隊事故發生!攻擊中止!緊急救援」的聲音, 響徹了整個港口。 「那時候,整個海面都是殘骸跟屍體。」爺爺說。 「後來呢?」 「能救的沒幾個,那天死了111人。」爺爺嘆了口氣。 幾天後,日本投降,爺爺的攻擊行動中止了, 也沒有必要了,士兵們紛紛解甲歸田,回到各自的地方, 對於還活著的人,戰爭結束就像電影結束般, 各自散場,回到自己原有的生活中。 「要記得寫信給我。」爺爺說。 「是的,一定會!」伸一郎說。 要是有什麼樣的情誼能比得上高中的友情, 大概就只剩下一起度過生死關頭的情誼吧。 「還有什麼不清楚的嗎?」爺爺問。 「後來他有再寫信給你嗎?」我說。 「當然有阿,那是命令呢!」 三年後,在這三年內,伸一郎和繪里美兩人一起, 斷斷續續的跟爺爺通信。然而有一天,在繪里美的信紙裡, 寫下了短短了幾句話: 「真的很不好意思,事出唐突, 我要結婚了。婚後,礙於是妻子的身份, 沒辦法與您通信,請您見諒。 若您能記得我,那就足夠了。 請您追求您的幸福。 繪里美」 而在伸一郎的信紙裡,也滿是抱歉, 也寫了請別怪罪繪里美的諸多言詞。 也說了繪里美還是嫁給日本人比較好, 婚禮已經辦好了,也請您不用來了等等言詞。 「好突然呢!」我說。 「是阿,我也這麼覺得。不過我在台灣,對方在日本, 畢竟有各自的生活,也不好意思說什麼。」爺爺說。 採訪那年,爺爺77歲,不只每天寫日記, 每天早上依然硬朗的在彰化的中山國小附近散步。 「只是後來真的想嘸,原來不是這樣。」爺爺說。 爺爺永遠是那麼的溫和,回了信回去, 說明了雖然有點難過,但不用顧慮我, 本來追求幸福就是對的等等的話, 然而卻再也沒有回信,後來爺爺能持續寫了幾封信, 然能沒有回信。 幾個月後,那時正值八月,伸一郎突然帶著妻子來訪, 那時爺爺正準備相親,對方是清水楊家的小女兒。 看到伸一郎一家的爺爺又驚又喜, 驚呼說你們怎麼來了,也沒有說一聲什麼的。 伸一郎也跟太太連番道歉,說最近太忙了云云, 但繪里美一定要送給你的東西,一定要盡快給你。 也請你不要再想起她了,嫁出去了, 就跟我們本家無關了。 那是一個日本娃娃,如下圖所示, 至今仍在彰化老家的四樓。

而這個日本娃娃,便是貫穿這一切故事的軸心, 而以下是我三個親身的經歷。 『紅色的夢』 每年在我國小暑假八月的時候, 我總會作一次到兩次一模一樣的夢。 那是一個紅色的夢。夢中,我就在我的彰化老家, 夢裡一個人都沒有,只有我一個。 然而我的視野內,一切都是紅色的, 就像戴了紅色鏡片的眼鏡,一片血紅。 夢裡面,我很害怕,窗戶都是緊閉的, 當我用力拍打時,紋風不動,而我越拍越大力, 剎那間,窗戶的另一端,有數以百計的手拍打回來。 一連串「砰!砰!砰!」的聲音震耳欲聾, 而那些手都是血紅的,我就被嚇醒了,外頭無風無雨, 沁涼如水。 而這樣的夢,每年的八月都會重複好幾次, 有一段時間,我對於睡著這件事有著莫名的恐懼。 小時候我跟台北的堂弟比較好, 有時候他來彰化玩,我們便睡一起。 然而,他也做了夢,他做的不是紅色的夢, 而是家中被火海包圍,而火海中有個日本娃娃, 就是那個爺爺收到的日本娃娃。 那時他到家裡二樓客廳看到那娃娃就怕得大哭, 很快的,他回到台北後,又剩我一個人睡。 直到有一天,我玩溜溜球時, 一不小心溜溜球滾到日本娃娃的旁邊, 我隱約彷彿聽到,一句小小聲的「別怕」, 從此之後,我反而變得更害怕了。 雖然那些夢已經是二十年前的事了, 但是那種絕望及恐懼,是我此生都無法忘記的。 前面幾次的夢都差不多,然而印象最鮮明的, 是最後一個夢,那夢我依然記得, 為了方便說明,加上是我自己的夢, 我就以第一人稱進行說明。 ========================================== 眼前一片血紅,和以往的夢沒什麼不同, 一樣的恐懼與絕望,一樣的是彰化老家二樓的光景。 二樓有著廚房、餐廳、客廳、爺爺奶奶的書房與臥室, 我又再次跑到餐廳,因為餐廳有好大一面窗子, 前幾次的夢都在餐廳的窗戶被許多血紅的手拍打後醒過來, 然而這次沒有。 我整個人慌了,在夢裡慌了, 我跑到廚房,再跑到餐廳,我似乎還記得起來, 夢裡的四周很安靜,除了眼裡所見一片血紅外, 沒有風也沒有聲音,空蕩蕩的,四周被安靜的血紅籠罩著。 我試過了每個地方跟每扇窗戶,但依然紋風不動, 窗戶之後仍然是一片血紅,看不見窗外的景色。 在夢裡我一直不斷的繞,但我從還沒有想過放棄, 夢就是這樣,無論多麼不合理的事,都會變得理所當然。 我有一種好像忘了什麼東西的感覺。 夢裡只有一個地方,我不敢去也不敢看, 就是那個客廳裡的日本娃娃附近。 因為我害怕,其實經過了客廳好幾次, 我依然背對著那日本娃娃,於是我轉過去看著它。 「你找到我了。」好像有一個女人細細的在耳邊說。 那種沒有呼吸也沒有喘息的預兆, 就像是電腦喇叭點到廣告時突然冒出的聲音一般。 其實說真的,很多人在夢裡,看到恐怖的事, 並不會那麼害怕,就像是覺得理所當然的接受了。 但是,若你在夢裡覺得害怕, 那一定是會讓你怕上好幾倍的恐懼。 我嚇得抱起了那個娃娃,往餐廳的玻璃撞去, 我似乎撞破了,或穿過了,其實我不確定。 但我可以看見很多手要抓住我,但我沒被抓住, 我就這樣直直的往下掉,在墜落的時候, 我彷彿看到我撞出去的那個窗戶, 隱隱約約的有著日本娃娃的影子。 墜落的感覺很真實,我醒了, 心很平靜,隱隱約約有著難過的思緒,百感交集。 ========================================== 那是我小六畢業時的暑假,後來我再也沒做過那個夢, 除了最後的那個夢之外,前面紅色的夢我都不太記得了, 只有模模糊糊的片段記憶,很多細節我都想不起來。 彰化的冬天,或者是夏天颱風來的時候, 風往往會很大,有時聽到窗戶被風拍打時的砰砰聲, 我總會想到夢裡面那些血紅的手拍著窗戶時, 所發出的砰砰聲。 奶奶曾說過,我小時候除了跟狗咿咿呀呀的, 還會跟日本娃娃咿咿呀呀,有一次我不知道去哪裡學的, 就哼了關於鴿子的日本童謠,真的把奶奶嚇了一跳。 後來爺爺假裝說是他教我的,但其實, 從來沒有人教過我這首歌。 『焦味』 在上國小前,父母親各自有工作, 有一段時間,是由爺爺奶奶幫忙照顧我跟弟弟。 父親在台北從事業務的工作,只有六日會回來, 而媽媽在燈籠工廠上班,也是早出晚歸。 小時候唯一的印象就是,常常會有很多燈籠可以玩。 而爺爺大半人生都在中山國小擔任管理職, 奶奶則常在家裡說故事給我聽。 說的故事不外乎是三民市場上那個穿著破布的阿中, 或者是當初二二八時,躲在清水山區的台大學生遇到的山魅。 而我最喜歡聽的故事,就是在二二八時, 強佔民宅的國民黨士兵,最後發瘋殺了長官又自殺的故事。 那時候大時代下的悲劇故事, 多少在我的童年添加了一些抑鬱的氣氛。 爺爺由於在國小內擔任管理職,做得游刃有餘, 也因為管的事跟人多了,也慢慢了磨出了威嚴。 小時候我很怕爺爺,一方面是爺爺講話大聲, 另一方面是爺爺會用飯匙打你巴掌。那時因為玩野了, 常常不愛吃飯,吃飯時間到了,不是還在玩就是看電視, 媽媽或奶奶叫的時候,我都會任性耍賴。 有時候為了趕時間,飯也吃一點點就急急忙忙的去玩了, 那時候的我瘦瘦小小的,好像營養不良的樣子。 有威嚴的爺爺當然覺得這樣不行, 在一次我耍賴不吃飯的晚餐時刻, 爺爺就用飯匙打了我好幾巴掌, 我永遠記得我那時候的臉熱熱辣辣的,並且我哭了一整個晚上。 第二天我還是賭氣不吃飯, 那時不知怎麼了,不知道是否是零食吃太多, 晚上都不吃不下飯,只想去玩。 「我不要吃!」我賭氣的說。 「不用飯匙塞你幾下是不會聽話阿!」爺爺說。 「嗚嗚,我就是不要吃啦!」 啪!啪!啪! 其實那時候媽媽跟奶奶都很心疼, 但爺爺是一家之主,大家都不敢說什麼。 不知過了幾天,爺爺說我那時候還是不吃, 依然處於每天晚餐就是哭,被打,吃一點點的狀態。 終於有一天,我被罰跪在客廳,日本娃娃的附近, 捧著飯碗,跪到吃完為止。 我依然是哭得抽抽咽咽的,深呼吸的時候, 我聞到了一股焦味,那個焦味像是烤鰻魚的焦香味。 我一直拼命呼吸,去吸那一股焦香味。 人家說烤鰻魚重要的是那家傳的醬汁, 醬油的鹹香加上醬汁焦糖化時的焦味,最能刺激食慾。 那時候我聞著那一股焦香味,把那一碗飯吃完, 後來我才知道,那就是所謂的梅納反應。 後來我上餐桌時,總會聞到那一股味道, 我常問奶奶在烤什麼,奶奶總說沒有阿, 我不信邪的去廚房看。 除了買好現成的三民市場燒雞有一點香味之外, 完全沒有其他的味道。 那陣鰻魚的香味何時消失的,我也不知道, 後來懂得吃飯感恩,好好的把飯吃完的時候, 那陣味道就不見了,如同人突然懂事一般, 無聲無息的就消失了。也多虧了那陣味道, 讓我少被爺爺打了好幾巴掌。 然而印象最深刻的,是有一天下午, 我記得那個時候是冬天,彰化的風又特別大。 家裡門窗緊閉,奶奶正在廚房煮飯,廚房的鍋子正燒著大火 那時我在客廳看電視,日本娃娃就在前面, 突然間,家裡充滿了焦味,我很害怕。 那種焦味不是鰻魚的味道,而是蛋白質燃燒的味道, 就像拿頭髮去燃燒的臭味。 「阿嬤!有臭火乾的味道啦。」我對奶奶喊著。 「哪有,我聞嘸阿!」 「有啦!有啦!很臭耶!」 於是奶奶關了火,焦味突然消失了, 我去廚房看了看,沒有任何東西燒焦。 只有小聲的嘶嘶聲,跟頭暈暈的感覺。 「夭壽喔!瓦斯漏氣啦!」奶奶說。 我跟奶奶趕快把門窗打開, 頭暈的症狀才減緩許多。奶奶說前陣子才換過瓦斯管, 後來發現,那時候原來是被不專業的瓦斯工人詐騙了。 那時候資訊不流通,不知道有多少人因為這樣子不幸身亡, 害死人真的是最要不得的。 媽媽在我國小三年級的時候離開燈籠工廠, 據她說是太常在下班時看到一個摀著眼睛, 提著燈籠找繩子的女人,而那繩子是她上吊時候掛的, 後來遇上快官那裡吃蒼蠅飯的阿蘭,才開始信觀音的, 那又是另一個故事了。 『腳步聲』 這是我跟堂弟的故事, 那時我念研究所,而堂弟念東海歷史系, 由於堂弟是台北人,一放假, 我們便在彰化老家相聚。 而小時候在夜裡,我還留在彰化的那段時光, 睡覺的時候,總會有腳步聲。 那個腳步聲總在樓下,有時候是清脆宛如木屐般的扣扣聲, 有時又像是布在地上摩擦的沙沙聲。 父親總說那是對面的電表所發出的聲音, 或者是家裡水塔的馬達抽水聲。 但我跟堂弟都知道,是真真正正的腳步聲, 因為我們聽過對面的電表,那是嗡嗡聲, 而馬達抽水聲就像是更低沈的嗡嗡聲。 完全不像我們聽到的腳步聲,那是很有規律的聲音, 就像在踱步,卻始終停不下來。 小時候的夜晚時光,我的睡眠總是伴著這些腳步聲, 上研究所後,堂弟有時候會回家,半夜還不睡覺, 有時會聽到那腳步聲伴著堂弟拖著拖鞋的聲音。 國中時,家裡的二樓曾經進行裝潢, 爺爺奶奶曾搬到四樓去住過一陣子。 日本娃娃也移到四樓去,而那時,腳步聲便常在樓上出現, 有時唸書晚睡,初期我以為是爺爺奶奶起來走路, 但我發現四樓一片漆黑。 好幾次,我聽到腳步聲時,上去為爺爺奶奶開燈, 四樓整個空蕩蕩的,無聲無息。 而二樓裝潢完後,日本娃娃並沒有移下去, 而是因應四樓的裝潢,移到了三樓。 那時的我,便住在三樓,那時的腳步聲, 便是隔著一道木牆,像是在門外有人踱步, 有時穿著木屐,有時摩娑著衣擺。那時我常看書到深夜, 當我打開房門時,那聲音便嘎然而止, 也似乎變成了安心的存在般。 然而,確定那腳步聲真的沒有惡意, 是因為十年前的一件事。那年我研二, 而我的堂弟正是東海歷史系的大二。 那是星期六的晚上,我記得,正值晚上九點半的時光, 住在二樓的爺爺奶奶已經就寢,我和爸爸媽媽在家裡看著電視。 我們聽到很熟悉的聲音,堂弟的腳步聲在二樓響起。 那種拖著拖鞋走路,沙沙地又帶著塑膠的啪噠聲, 我和爸媽都聽到了,我們都以為堂弟回來了。 爸媽叫我下去叫堂弟起來吃點水果, 我開了二樓的門,一片漆黑。 爺爺奶奶的臥房發出令人安心的鼾聲, 為堂弟準備的客房沒有開燈,浴室也空無一人。 我覺得不對勁,上來跟爸媽說, 然後打電話給堂弟,打了好幾通都沒人接, 我便傳了簡訊過去,說: 「你有回來嗎?回電一下。」 過了約幾分鐘,我的手機響起, 是堂弟打了回來。 「怎麼了,我在騎車。」堂弟說。 「不要邊騎邊接啦,等等說。」 「沒事啦,我停在路邊。」堂弟似乎把車停在東海別墅的旁邊, 有著吵雜的背景聲音。 「你有回彰化家嗎?」 「沒有耶,這週沒有要回去。」 「我們全家剛剛聽到你的腳步聲,結果你不在, 嚇死我了。」 「真的假的,有點恐怖耶。」 「好啦,小心騎車,掰掰。」 「Bye」 我便去洗了個澡,洗好澡的時候, 手機上多了三通堂弟的未接來電, 我急忙的打了過去,堂弟也很快的接了起來。 「你知道嗎?東海別墅這邊接中港路這裡, 發生了大車禍。」堂弟急促的說。 「真的假的!你沒事吧。」 「我沒事,但很恐怖,就在我前面那個紅綠燈發生的。」 「現在你在哪裡。」 「我往回騎,回到東海別墅的家了, 有兩個人被捲到車子裡面了。」 「你會不會有一段時間不敢騎車了。」 「嗯,我打算坐車去車站了。」 「好在,你沒有在那個紅綠燈那邊。」 「如果你沒一直打電話過來,我可能就在那裡也不一定。」 或許是巧合,也或許不是, 後來問過堂弟,那是有人闖紅燈的時候造成的, 堂弟也不會闖紅燈,我想這場車禍應該也不會發生在他身上。 但沒有看到那血淋淋的畫面, 也是一種福氣,不是嗎? 那年,東海大學附近, 因為車禍死去的人,比往年還要多。 從那時開始,堂弟便很少騎摩托車, 後來轉學回東吳大學, 就搭車上下課了。 現在我回家的時候,已經很少聽到腳步聲了, 就算有,那個聲音也淡淡的,淡得像是自己的幻覺一般。 以上經歷完結。 繼續前段。 爺爺收到日本娃娃的幾十年後,伸一郎便過世了, 在伸一郎過世前,他們仍然通著信,聊著當兵的事, 聊著台灣跟日本的事,但卻很少提起繪里美。 爺爺也見怪不怪,因為在日本,嫁出去了, 就跟本家完全沒有關係了。 那時候我正值國小三年級, 爺爺去年也剛從中山國小退休了, 而日本突然那邊傳來了伸一郎過世的噩耗。 應著伸一郎遺孀及兒子女兒的邀請, 爺爺到了伸一郎的長崎老家, 那是一家古色古香的鰻魚飯食堂。 伸一郎的遺孀話不多,爺爺跟她說話時, 大多露出茫然的眼神。後來聽伸一郎的兒子跟女兒說, 原來他們的媽媽已經忘了很多事。 爺爺那時依然記得繪里美,雖然不曾再見面了 便問伸一郎的兒子女兒說: 「你們的姑姑,也就是伸一郎的妹妹, 嫁得怎麼樣呢?怎麼沒有來呢?現在還好嗎?」 「那個。怎麼說好呢?」大女兒面有難色的說。 「怎麼了呢?不是結婚了嗎?發生什麼事了?」 「姑姑沒有結婚。」小兒子說。 「阿?怎麼會這樣呢?」爺爺不解的問。 「唉,我們後輩慢慢跟您說明。」大女兒說。 那年是1945年8月9日,長崎核爆的那一天, 伸一郎的家並沒有在核爆的大範圍內, 所以沒有受到立即性的毀滅。但依然受到輻射射線的波及, 然而那時的日本大多都是木造的房子, 雖沒有被炸飛,但卻燃起了熊熊烈火。 然而伸一郎的父母與伸一郎的妻子, 為了準備烤鰻魚的柴火,背著大女兒到有點距離的山上砍柴, 那時由於男丁缺乏,家裡的媳婦跟女兒能盡量幫忙就幫忙。 留在家裡打掃的,就是伸一郎的妹妹繪里美。 而當他們回家時,家裡早已付之一炬, 繪里美不知去向。那時一片混亂,過了好幾天後, 聽到街坊鄰居的消息,才在附近的醫院找到她。 由於火災的灼傷,繪里美的臉部全部毀容, 身體也有著大片的嚴重灼傷, 也由於那時正在二樓打掃家裡, 所以是從樓上摔下來的,腳也骨折了。 繪里美足足躺在醫院一整年後才出院, 因為大片的灼傷跟毀容,也沒辦法論及婚嫁, 終究最後等著她的,是寂寞與孤獨。 加上行動不便,每天最快樂的時候就是收到爺爺的信。 「唉。」爺爺嘆了一口氣。 那個日本娃娃,便是繪里美從火場搶救出來的, 娃娃換了新的衣服,放在繪里美的房間內, 陪了她整整三年。 「三年?」爺爺問。 「是的,因為輻射的緣故, 姑姑的身體也不是很好,三年後就過世了。」 「怎麼會這樣。」 「姑姑的夢想,就是有天能好起來,跟心愛的人手牽手, 穿著漂亮的和服,走上好一段路。」 「那個日本娃娃是?」 「是的,就是我的父親給您的那個, 造成您的困擾真的很不好意思。」 爺爺後來參拜了繪里美的墓, 我想爺爺一定有說些什麼,但爺爺沒跟我們說, 或許那永遠都是秘密吧。 爺爺這幾年來忘了很多事情, 關於繪里美的事,也逐漸遺忘了,這幾年的採訪裡, 爺爺也記不得這段過去。唯一存留著的地方, 則是在十幾年前的錄音帶裡。然而,那麼傷感的回憶, 是否忘了也好呢? 對於死去的人,我們能做的,也只是盡可能不要忘記而已, 而當我們都淡忘之時,或記得他們的人已不復存在, 是否連那個人的鬼魂也逐漸模糊,最後消失殆盡。 縱使那日本娃娃依舊存在,而我卻越來越聽不見那腳步聲了。 爺爺今年八十八歲,仍然十分健康, 除了年輕時抽煙造成的輕微咳嗽外, 幾乎沒什麼毛病。這幾年爺爺仍然接受研究生的採訪, 有時候是彰師大,有時候是大葉大學。 爺爺真的老了,忘了一些事,很多事情都想不起來了, 但仍然很認真的過著每一天,比我們每一個人都還要認真。 若您想聽我爺爺說些故事,永遠都歡迎你們來跟我預約, 不過爺爺有點重聽,還請多見諒。 僅以此文紀念伸一郎、繪里美跟爺爺台中高農的同學們, 還有那些為了日本犧牲的台籍日本兵。 我們這一代的平安與幸福,多少也是由您們為我們守護的, 謝謝你們。 全文完 PTT marvel 作者整理 Sherlock56

文章標籤

全站熱搜

留言列表

留言列表